第27届郭沫若奖学金获得者留影(摄于2007年11月29日)

摘要

无论是否关注郭沫若奖学金,这份《第27届郭沫若奖学金毕业生调查》(以下称《调查》)都值得一读——2008届郭奖学子,是今天的中国科大毕业生的缩影。你或许关心:今天的科大毕业生如何?是否还像你们一样优秀。这份《调查》是了解2008届本科毕业生风采的第一手材料。

2008年7月,26位第27届郭沫若奖学金获得者学成毕业,他们是新创基金会与校友资助的首届郭沫若奖学金获得者。

毕业前后,新创基金会对第27届郭沫若奖学金获得者进行了回访,了解毕业去向,并请他们为捐赠校友留下毕业感言。征得毕业生同意,我们公布这份《调查》。《调查》主要内容为“毕业去向”与“毕业感言”。

据统计,第27届郭沫若奖学金中约69.2%前往哈佛、普林斯顿、斯坦福等境外研究型大学深造、19.2%选择在中科院、清华大学、北京大学等境内科研院所深造、11.6%走上工作岗位。部分郭奖毕业生为捐赠校友留下他们的毕业感言。

《第27届郭沫若奖学金毕业生调查》,是获得新创基金会的首批郭沫若奖学金获得者给校友交出的一份出色成绩单。

调查缘由与调查方式

《调查》也是新创基金会向校友特别是捐赠校友递交的一份成绩单。

——新创基金会有责任追求专业实施项目取信校友。

新创基金会立志成为专业校友基金。——但何为专业校友基金?如何专业服务校友?

中国尚未有专业校友基金。新创基金会亦在学习专业校友基金之道,但对专业校友基金,财务公开、规范只是底线,更应及时披露信息、高效实施项目,以透明的运作平台回报校友,争取校友持续的支持。以郭沫若奖学金项目为例,奖金发放到位绝非项目终点,项目成果实时展现也是必须的。

——新创基金会有责任向捐赠校友反馈受助者信息,帮助所有校友了解科大学生。

第27届郭沫若奖学金获得者都是2004年进校的本科生,走出中国科大校园两个月,断言他们明天是否成功,为时尚早。调查的目的是以此为缩影,帮助校友从了解2008届本科毕业生的风采,走进他们的学习生活,感受这群朝气蓬勃的年轻人在同一个校园感受的快乐与忧愁。

2008年6月21日开始,新创基金会开始调查,调查方式为Email、电话与当面约访。新创基金会先后通过超过200封电子邮件、100个电话跟踪毕业生情况。2008年7月2日,约谈约21位第27届郭沫若奖学金毕业生。——《调查》远非专业,我们将来争取更专业项目实施。

毕业去向

26位第27届郭沫若奖学金获得者2008年7月从中国科技大学毕业。他们中有18人前往境外一流研究型大学深造(比例为69.2%)、5人选择在中国大陆高校继续深造(比例为19.2%)、3人走上工作岗位(比例为11.6%)。境外留学18人中1人前往香港、其余前往美国留学,深造高校包括哈佛大学、哥伦比亚大学(2位)、斯坦福大学、普林斯顿大学、加州大学伯克力分校(3位)、加州大学圣地亚哥分校、 加州大学洛杉矶分校(2位)、德克萨斯大学奥斯汀分校(2位)、北卡罗来纳大学、马里兰大学、佛罗里达大学、宾州州立大学、香港科技大学。5位境内继续深造者选择的大学包括中国科学院上海生化研究所、北京大学、清华大学、中国人民银行研究生部、上海交通大学。走上工作岗位的3位同学选择的单位为中国工商银行、德勤会计师事务所、广州宝洁公司。

新创基金会征得第27届郭沫若奖学金获得者同意,将他们的毕业去向公布如下:

|

序号 |

学院或系别 |

姓名 |

原毕业中学 |

毕业去向 |

|

1 |

数学系 |

薛 航 |

四川成都市外国语中学 |

哥伦比亚大学 |

|

2 |

物理系 |

赵 耀 |

河南平顶山第一高级中学 |

北京大学前沿物理研究院 |

|

3 |

近代物理系 |

贾春婧 |

天津和平区耀华中学 |

斯坦福大学 |

|

4 |

近代物理系 |

徐景科 |

河南镇平第一高级中学 |

普林斯顿大学 |

|

5 |

化学物理系 |

高志娟 |

浙江嘉兴市第一中学 |

加州大学伯克利分校 |

|

6 |

材料科学与工程系 |

曹蔚然 |

江苏如东高级中学 |

佛罗里达大学 |

|

7 |

化学系 |

种莎莎 |

安徽合肥市第一中学 |

哈佛大学 |

|

8 |

高分子科学与工程系 |

李远超 |

湖南衡南县一中 |

北卡罗来纳大学 |

|

9 |

近代力学系 |

李利萍 |

江西高安中学 |

加州大学伯克利分校 |

|

10 |

精密机械与精密仪器系 |

崔园园 |

山东茌平县二中 |

清华大学 |

|

11 |

热科学与能源工程系 |

黄长进 |

安徽濉溪县二中 |

宾州州立大学 |

|

12 |

火灾科学国家重点实验室 |

王晓蕾 |

浙江嘉兴第一中学 |

香港科技大学 |

|

13 |

电子工程与信息科学系 |

吴 婷 |

江苏泰兴中学 |

德克萨斯大学奥斯汀分校 |

|

14 |

自动化系 |

蒋中铭 |

江西上饶第二中学 |

加州大学伯克利分校 |

|

15 |

计算机科学技术系 |

徐文松 |

四川宜宾一中 |

加州大学圣地亚哥分校 |

|

16 |

电子科学与技术系 |

祁 媛 |

山东德州市第二中学 |

广州宝洁公司 |

|

17 |

信息安全专业 |

董 伟 |

安徽舒城中学 |

德克萨斯大学奥斯汀分校 |

|

18 |

地空学院 |

赖海容 |

江西赣州大余中学 |

加州大学洛杉矶分校 |

|

19 |

生命学院 |

胡文祥 |

江苏徐州市运河中学 |

中国科学院上海生化研究所 |

|

20 |

生命学院 |

罗 睿 |

四川成都中学 |

加州大学洛杉矶分校 |

|

21 |

管理学院 |

彭立果 |

湖南湘潭县第一中学 |

德勤会计师事务所 |

|

22 |

管理科学系 |

刘竺青 |

浙江衢州二中 |

中国人民银行研究生部 |

|

23 |

统计与金融系 |

徐功军 |

山东诸城繁华中学 |

哥伦比亚大学 |

|

24 |

人文学院 |

杨 靓 |

江西上饶第二中学 |

中国工商银行 |

|

25 |

人文学院 |

杨渭蔚 |

江苏扬州邗江中学 |

上海交通大学 |

|

26 |

少年班 |

周 融 |

安徽无为中学 |

马里兰大学 |

毕业感言

新创基金会约请数十位第27届郭奖毕业生留下毕业感言。在离别和收获的毕业季节,这些毕业生分享负笈科大四年的感受、畅谈获得郭奖对学习、生活的影响,也表达即将奔赴的深造或工作单位的设想或憧憬。不少同学表达了对母校的留恋与捐赠校友的感谢。超过一半的同学在毕业之后向新创基金会捐赠50或100人民币表示对科大培育的感激。

我们保留了他们毕业感言的原样。——作为理工科的学生,他们的文笔略显稚嫩,但却朴实传神的勾勒出今天科大毕业生的风采。

0417郭奖得主徐功军称科大是一场包办婚姻。

种莎莎讲述了课业、备战英语和实验等三重压力下论文发表、被哈佛大学录取的经历。——这是科大女生重压之下的优雅。祁媛从疯狂打篮球到“爱上图书馆”。李利萍留下了她在“巾帼杯”女生足球赛中主罚点球的照片,在科大球场体会“团结协作”的重要。徐功军感谢中学老师带给他科大这场“包办婚姻”,留恋让人清静的“科大图书馆绿色的桌椅”。曹蔚然感谢一起玩命的同学,这种“玩命的氛围”,是否似曾相识?赖海容坚持不必辛苦到“要玩命”,“狂妄”地坚持“每天休息九小时”。 多位同学提到“学校的饭菜确实不好吃” “对食堂骂骂咧咧”“食堂饭菜千年不变”。

这些毕业生是否传承着和科大人永远不变的气质——朴实认真,勤奋玩命、从容自信、吾爱科大、爱自由不爱食堂?

第27届郭奖学子毕业生感言请见:

第27届郭沫若奖学金获得者毕业感言

|

序号 |

学院或系别 |

姓名 |

毕业去向 |

毕业感言 |

|

1 |

数学系 |

薛 航 |

哥伦比亚大学 |

|

|

2 |

物理系 |

赵 耀 |

北京大学前沿物理研究院 |

|

|

3 |

近代物理系 |

贾春婧 |

斯坦福大学 |

|

|

4 |

近代物理系 |

徐景科 |

普林斯顿大学 |

|

|

5 |

化学物理系 |

高志娟 |

加州大学伯克利分校 |

|

|

6 |

材料科学与工程系 |

曹蔚然 |

佛罗里达大学 |

|

|

7 |

化学系 |

种莎莎 |

哈佛大学 |

|

|

8 |

高分子科学与工程系 |

李远超 |

北卡罗来纳大学 |

|

|

9 |

近代力学系 |

李利萍 |

加州大学伯克利分校 |

|

|

10 |

精密机械与精密仪器系 |

崔园园 |

清华大学 |

|

|

11 |

热科学与能源工程系 |

黄长进 |

宾州州立大学 |

|

|

12 |

火灾科学国家重点实验室 |

王晓蕾 |

香港科技大学 |

|

|

13 |

电子工程与信息科学系 |

吴 婷 |

德克萨斯大学奥斯汀分校 |

|

|

14 |

自动化系 |

蒋中铭 |

加州大学伯克利分校 |

|

|

15 |

计算机科学技术系 |

徐文松 |

加州大学圣地亚哥分校 |

|

|

16 |

电子科学与技术系 |

祁 媛 |

广州宝洁公司 |

|

|

17 |

信息安全专业 |

董 伟 |

德克萨斯大学奥斯汀分校 |

|

|

18 |

地空学院 |

赖海容 |

加州大学洛杉矶分校 |

|

|

19 |

生命学院 |

胡文祥 |

中国科学院上海生化研究所 |

|

|

20 |

生命学院 |

罗 睿 |

加州大学洛杉矶分校 |

|

|

21 |

管理学院 |

彭立果 |

德勤会计师事务所 |

|

|

22 |

管理科学系 |

刘竺青 |

中国人民银行研究生部 |

|

|

23 |

统计与金融系 |

徐功军 |

哥伦比亚大学 |

|

|

24 |

人文学院 |

杨 靓 |

中国工商银行 |

|

|

25 |

人文学院 |

杨渭蔚 |

上海交通大学 |

|

|

26 |

少年班 |

周 融 |

马里兰大学 |

|

附录一:郭沫若奖学金简史

创立

1980年招生简章则有《经国务院批准,学校设立郭沫若奖学金》的新闻。

1980年之前,新中国只有人民助学金,没有任何奖学金。设立于1980年的郭沫若奖学金是新中国第一奖学金、首个个人冠名奖学金、中国科学技术大学本科生最高荣誉奖。

根据中国科学院编年史和中国科技大学大事记的记载:郭沫若院长从1958年9月起,一直兼任中国科技大学校长。1964年,他和夫人于立群写信给科学院党组,愿将自己的15万元稿费交给院党组处理。后用于中关村游泳池等项开支。到1979年11月,15万元稿费及利息的余款为3.6万元。1980年1月12日,中国科学院请示国务院,准备由科学院补足原款15万元,在中国科技大学设立“郭沫若奖学金”,2月25日得到国务院批准。此项奖学金从1980年开始颁发,每年使用这笔稿费的银行利息,奖励15名品学兼优的学生。获奖者可获得一枚“郭沫若奖学金获得者”银质奖章和奖金200元。在中华人民共和国历史上,这是首次设立的奖学金,也是首次用个人名字命名的奖项。

根据中国科学院编年史,旧中国曾有奖学金制度,但新中国在高校一直实行“助困”性质的人民助学金制度,没有实行“奖优”性质的奖学金制度。1983年7月,教育部发布文件,开始实施人民助学金和人民奖学金并存的办法。1986年7月,国家在全国各地选定85所普通高校试行奖学金和贷款制度。1987年起,在全国本科高校招收的新生中,普遍实行奖学金制度,各高校出现了多种形式的奖学金。

资金来源

1979年11月,郭沫若校长的15万元稿费及利息的余款为3.6万元。1980年中国科学院决定将郭老的稿费补足15万元交给中国科学技术大学,用其利息设立“郭沫若奖学金”。1995年科学院追加5万元,1998年郭老的子女捐献35万元。截止2007年初,郭沫若奖学金基金合计55万元人民币。

在2007年初以前,由于本金有限、利息不足颁发郭沫若奖学金。2007年前,中国科技大学必须每年补足经费,维持每位获奖者2000元的额度,但校内已有三星奖学金等奖金高达6000元以上。

2007年4月,新创基金会提出由校友捐赠注资郭沫若奖学金,确保郭沫若奖的荣誉与金额都长期成为最高奖。2007年9月,中国科大校友新创基金与学校签署《合作谅解备忘录》,校友承诺长期资助郭沫若奖学金,并将郭奖金额由每人2000元大幅提升至8000元。11月,奖金额度再次调整为一万元。

发展历程

——1979年,中国科技大学向科学院申请设立郭沫若奖学金提交《关于设立郭沫若奖学金的请示报告》。科大提出的拟设奖金额度为500/400/300。

——1980年,国务院批准《关于设立郭沫若奖学金的请示报告》;郭沫若奖学金基金总额15万元,自当年开始评定拟每年评15人,批复奖金额度200元,另颁发“郭沫若奖学金”银质奖章1枚。

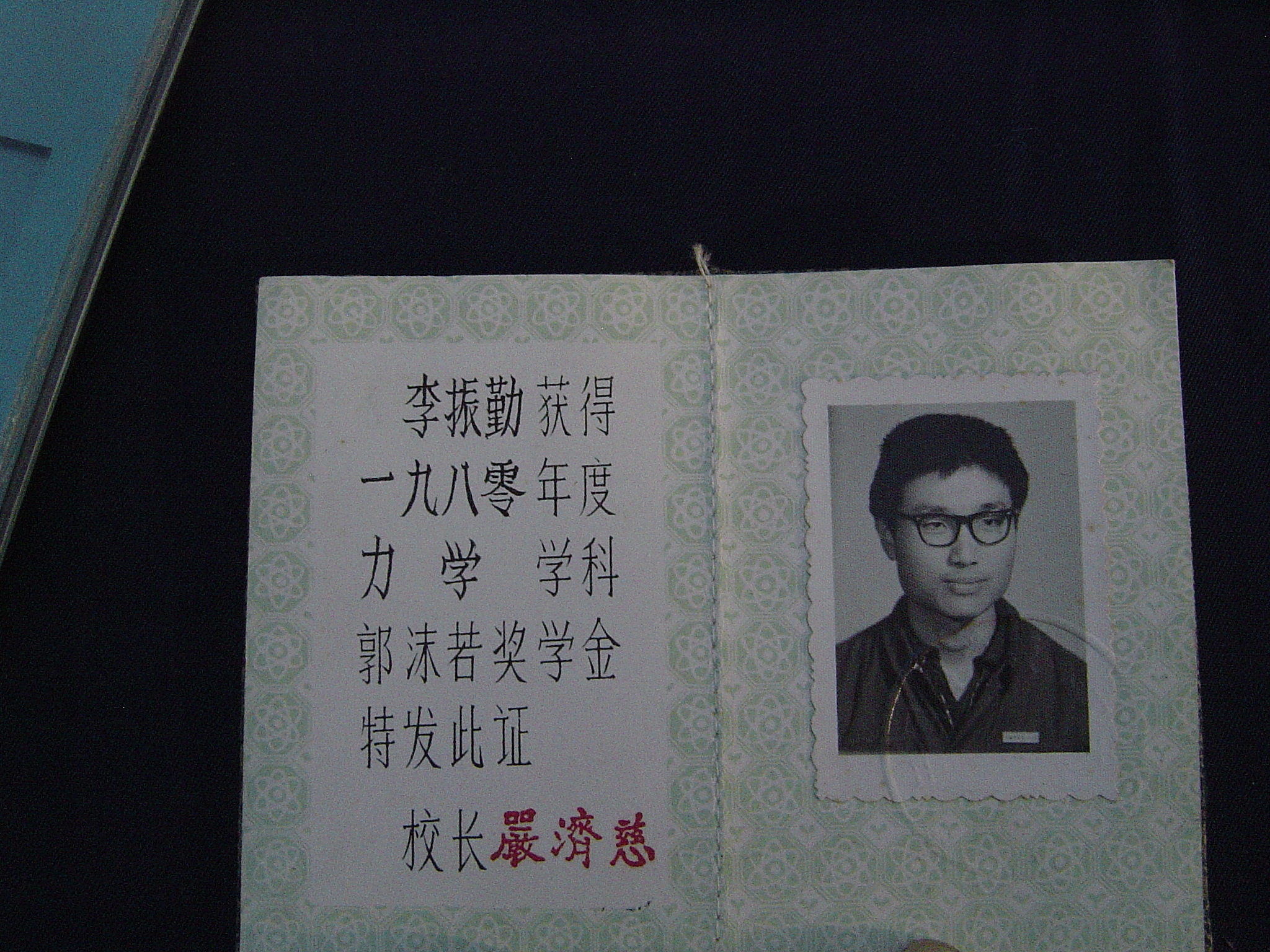

第一届郭沫若奖学金奖章、证书盒、证书内页(李振勤博士提供)

在今日的中国,任何大学甚至院系已可设立奖学金。但在80年代初期,政府无所不管的年代,郭沫若奖学金的申请被递交到国务院,李先念等高层领导签字画押,催生该项奖学金。最初的获奖者不仅可在当时极为丰厚的200元奖金。在金银紧缺的年代,中国科大辗转向人民银行总行申请到10公斤白银,制作了200枚奖章。

——1987年,郭奖额度提升至500元,这超过了大学毕业生半年的工资。之后,郭沫若儿女、中科院数次向郭沫若奖学金注资,奖金在1995年提升为2000元。

——1981年,中国科技大学“依据国务院批文并结合学生实际情况”,对评选条件、评选人数等进行修改补充。确认的名额分配原则:“1.各大学科原则各评一名,2.宁缺勿滥;3.人数多的系如有特别优秀学生的可多推荐一名”,因此首届郭沫若奖学金有15名本科生获奖。此前确定原则应有“研究生全校5人”,但不知何故未曾评定。

——1984年起,评定范围为“一般只包括四年级以后的年级本科生15人、研究生5人”。

——1986年10月22日中国科技大学校务会议决定:“郭沫若奖学金金额提高为500元/人;郭沫若奖学金与亿利达奖学金可由同一人获得,发两项证书,和一项奖金。” 当时确认的获奖名额为本科生15人、研究生5人。

——1993年,郭奖名额调整为本科生17人、研究生5人。奖学金提高为600元/人。

——1995年,中科院从院长基金中提出5万元,作为“郭沫若奖学金”基金的补充,使其总额达到20万元。郭奖金额提高为2000元/人。

——1998年,郭沫若儿女捐献金额35万元用于扩大“郭沫若奖学金”,基金总额提高为55万元。郭奖名额调整为每年本科生18人、研究生5人。

——2002年,郭沫若奖学金不再评定研究生。中国科大规定原则上每系申报一名候选人,由专项奖学金评委投票,2/3票赞成为通过。每年评定本科生18人。

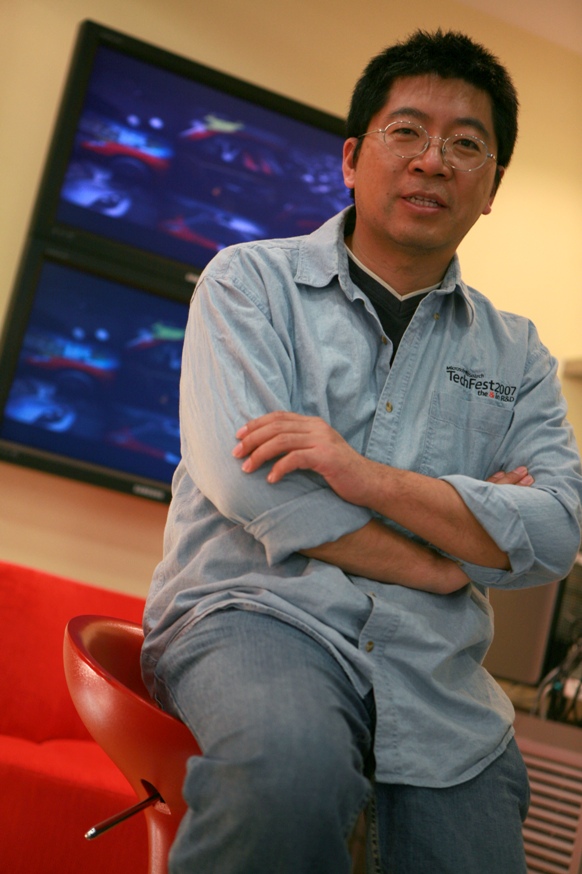

李世鹏,现任微软亚洲研究院网络多媒体组主任研究员,科大历史上唯一两次获得郭沫若奖学金的校友。

此前,836李世鹏(现任微软亚洲研究院主任研究员)曾在本科与研究生阶段各获一次郭沫若奖学金。由于2002年的这项规定,李世鹏在中国科技大学开创了无法打破的记录——他是中国科技大学历史上唯一两次获得郭沫若奖学金的校友。

——2003年,社会在校设立的奖学金金额超过郭奖,校内开始出现品学兼优学生舍弃郭奖选择商业奖学金的难堪局面。为确保郭奖作为本科生最高誉奖的地位,中国科技大学规定“郭沫若奖学金”获得者必须在当年其他较高奖额奖学金获奖学生中产生。

——2000年,中国科技大学学制由本科五年改为本科四年。2003年郭奖获得者人数暴涨——2003年同时有两届学生参评,即五年制99级和四年制2000级,平均每个年级21名获奖者,共计42名学生获得郭沫若奖学金。

郭奖的历史地位崇高,但本金匮乏在中国科技大学备显尴尬——从90年代以来,中国科技大学多次向校外寻求注资。1993年,中国科技大学发出《中国科学技术大学关于募集“郭沫若奖学金”基金致校友书》向校友募集资金。但这项募集活动没有取得显著成效。

——2007年4月6日,新创基金会回访母校。新创基金会与中国科大领导召开工作会议时,张树新了解到郭沫若奖学金资金困难的情况后,当即向党委书记郭传杰、常务副校长侯建国提议由新创基金会注资大幅提升郭沫若奖学金。当天下午,新创基金会拜访朱清时校长时再次确认资助意向。

——2007年9月,中国科大校友新创基金会与学校签署《合作谅解备忘录》,承诺长期资助郭沫若奖学金,并将郭奖金额由每人2000元大幅提升至8000元。11月,奖金额度再次调整为一万元。根据《合作谅解备忘录》,除郭沫若家属、校方之外,新创基金会是郭沫若奖学金的唯一资助方。

郭奖骄子,吾校菁华——郭奖校友成就一览

中国科技大学有所成就的校友中有大批从未获得郭沫若奖学金——人生之路并非仅有大学五年或获得一项奖学金决定。此外,何况在80年代,确有优秀学生因提前毕业或出国丧失获得郭沫若奖学金的机会。

郭奖得主群星璀璨,英才代出。吾校菁华,多出其中。郭奖骄子的卓越表现,即使不简单的用于证明这个新中国第一奖学金的成功,也可作为缩影印证中国科技大学校友的出色——据不完全统计,前三届郭沫若奖学金获得者中,有8人拥有11个权威学会会士(或院士)头衔,其中中国科学院院士1名;美国电子电气工程师学会会士 (IEEE Fellow)3名;美国物理学会会士2名,美国地质学会会士2名;美国声学学会会士1名、美国国际计算学会会士(ACM Fellow)一名、美国科学促进会会士(AAAS Fellow)一名。 首届郭沫若奖学金15名获得者中,有5名拥有7个会士(或院士)称号。

27年来,600余名郭奖不负新中国第一奖学金得主之盛名,他们在世界各地为中国赢得盛誉。他们大部分曾有哈佛、耶鲁、普林斯顿等顶尖大学留学经历,仅受教或任教于哈佛大学者就有近30名。郭奖得主不仅有涌现了90位大学教授。他们中还出现大批纵横商海的精英,郭奖得主黎彦修被公认为最出色的华人金融家之一,被媒体称为“震荡华尔街的华人高手”。郭奖获得者中还出现了团中央书记、省教育厅长、科技厅长等政界新人。

2004年7月,哈佛大学博士白重恩出任清华大学经济学系系主任。他是中国科大学子满怀爱国激情,回国效力的一个缩影。近年来有几十位郭奖得主,纷纷出任中国科大、清华、北大与上海交大等大学教授。

郭沫若奖学金的品牌也早已在世界著名高校口耳相传。哈佛大学著名学者Lieber教授对郭奖得主和科大学生情有独钟。他的郭奖学生杨培东,2007年获得美国科学基金委(NSF)50万元的艾伦•沃特曼奖,美国《科学》杂志以《青云直上》为题称赞杨培东“名列最顶尖的十名材料科学家之列”,而且杨的论文, “几乎是仅居其次的科学家引用次数的两倍。”

王轶男(8915,左)、班大雁(892,右)夫妇合影。他们都曾获得郭沫若奖学金,目前仅知两对校友夫妻都曾获得郭沫若奖学金。

郭沫若奖学金得主中出现了不少趣话——除李世鹏是唯一两次获得郭沫若奖学金的校友之外。85级胡俊敏、王军同获郭奖;892班大雁与8915王轶男同时获得郭沫若奖学金。这两对校友是目前仅知的郭奖夫妻。923俞天越、938俞天宁仅隔一年获得郭沫若奖学金,她们是目前发现的唯一获奖的姐妹。

俞天越、俞天宁分别是923、938郭沫若奖学金获得者。俞天越2002年获得康奈尔大学化学与化学生物学博士学位;俞天宁2002年获得美国普林斯顿大学化学系博士学位。她们是目前仅知的一对同获郭奖的姐妹。

附录二:郭沫若奖学金史料库

郭沫若奖学金史料库

|

类别 |

文章名称 |

备注 |

|

历史 |

首届15位郭奖得主近况

|

|

|

历史 |

历届郭奖校友中涌现出的美中权威学会会士

|

|

|

历史 |

国内外学术界郭奖校友

|

|

|

历史 |

国内外学术界郭奖校友

|

|

|

历史 |

|

|

|

历史 |

曾在哈佛学习或工作的郭奖校友

|

|

|

历史 |

|

|

|

历史 |

张劲夫在首届颁奖典礼的讲话 |

|

|

群英榜 |

|

|

|

群英榜 |

|

|

|

群英榜 |

数百位郭奖校友介绍

|

|

|

花絮 |

|

|

|

花絮 |

|

|

|

花絮 |

文革之后科大的招生简章

|

京公网安备 11010802035835号

京公网安备 11010802035835号